你们好,我是云冈石窟第19窟西耳洞的坐佛,有人叫我“拍手佛”,也有人叫我“击掌佛”,来过云冈的人,想必记得我。

从北魏和平年间(460—465)开凿云冈石窟算起,1500多年过去了,我就这么端坐在武周山的崖壁上,挺腰直背、面带微笑,不言不语、不悲不喜,右手高高举起,掌心向外,左手下垂,自然搭于膝上。我看过了古人,也看到了今人,而袈裟卷起的道道褶皱,还有当年工匠们雕凿时留下的虔诚。

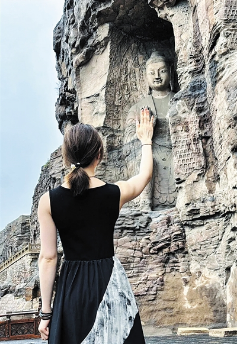

尽管我已经在这里坐了千百年,但从未像今天这样被你们观瞻、礼敬,也不像今天这样被你们如此喜欢——争先恐后地伸出手臂,摆出和我击掌的姿势,然后拍照留念。这几年,用你们的话说,我“火”了。没错,就是我,拍手佛!击掌佛!如果这些称谓是你们的馈赠,那我乐意接受。

你们来到云冈石窟,沿着武周山麓,从东往西,一路参观,走走停停、停停走走,第1窟、第2窟、第3窟……数以万计的佛像,有太多和我大同小异,但有比我高大的,有比我高贵的,有比我端庄的,有比我俊秀的,偏偏我成了你们瞩目的焦点,你们说,让我的那些同伴怎么想,看见这么多人跟我击掌拍照,他们会不会羡慕呢?嘿!

我这手势可不是随便摆出来的,在佛教教义中都有明确的寓意:右手的姿势,叫施“无畏印”;左手的姿势,叫施“与愿印”。我这举起和放下的两手,已经保持了1500多年,北魏的工匠们怕是不会想到,就这手势,会成为今天游客拍照留念的“网红”。对,用你们的话说,叫“网红打卡点”。

网红——我头一次乐享!

如果这是一份幸运的话,我只能说是一份意外的幸运,若不是千百年前武周山的石壁崩塌,使我露在了外面,或许这幸运就不属于我了。当然,这不重要,重要的是,千百年的历史就在这里,曾经名不见经传的武周山,因一座雕刻出来的佛国世界而名满天下,我只不过目睹了历史的繁华和消逝。

没错,繁华是会消逝的。

起先,不知是哪个有心人,发现我适合击掌拍照。于是,他或她,举起胳膊,对准手掌,找好角度,拍下了照片,然后看看,嗬,果然是在和我击掌,让我这石头之躯瞬间“活”了。

拍照的人不住点头,嘴里嘟囔着——真妙,真有意思!说着,再来几张,直到满意为止。周围的人看见了,便挨个儿效仿,也拍出了满意的效果,都是和我在击掌。拍的人多了,你传我、我传你,一传十、十传百,来过云冈的人,珍藏着一张和我的击掌照,没来云冈的人,便惦记着要和我击掌拍照。

最初跟我击掌的无疑是年轻人。年轻人想象力丰富,可一直以来,连我都没想到我这举起来的右手,有朝一日会成为云冈一公里石窟长廊上的“新宠”。当然,除了年轻人,老年人也在尝试跟我击掌。他们学着年轻人的样子,举起手臂,跟我击这么一下,定格了游览云冈的难忘一瞬。小孩子就更可爱了,在大人的示范下,将胖嘟嘟的小手举起来,跟我这石质的大手对在一起,或者,被大人抱进怀里,一同举起手掌,摆出造型。那一刻,我感觉就像握住了这温暖的大手和小手:握着一种新生,也握着一份希望和美好。

拍了照的人们,会把纪念带回去,把不舍留在云冈。日复一日,我便有了新鲜而好听的名称——拍手佛、击掌佛。

哦,又来了一大拨游人,已经不知这是今日的第几拨了,其中有几位是一路跑着来到我身下,趁人少,赶紧摆姿势。“往上一点,对,往左一点,偏了,往右,好,别动,我拍了啊!”你们拍,我等着,配合你们。我的右手都举了1500多年了,可不能放下来,今后,更得这么举着欢迎你们的到来。

微笑是我1500多年的表情,时光只能雕刻我的容颜,却很难改变我的肌理,纵然色彩剥落、砂岩风化,但嵌入石头里的神韵,是亘古难改的。可能我说得有点绝对,但真是如此。这就是北魏工匠智慧的高妙和技艺的高超。

我所在的“昙曜五窟”,是云冈最早开凿的一组大洞窟,我和这里的同伴们,便是云冈最早的雕像。

你们仔细看看我的背光,已经“闪耀”了1500多年。你们有没有留意过环绕在背光里的雕刻:佛、菩萨、弟子……有的表情凝然,有的身姿飘逸,有的合掌祷告,有的跪地祈求,有的轻盈飞升苍穹,有的翩翩归于凡间,尽管我从来没有回头看过他们一眼,但我知道,他们围绕在我身后,一直陪伴着我。当你们跟我击掌时,他们是不是忍俊不禁?如果让他们跟你们也一一击掌,呵呵,我想,定是腰肢袅娜、光影缤纷吧。

我静静端坐,右手并拢的五指上,经常会停落一些鸟儿,红嘴山鸦、原鸽什么的。它们跳动尖尖的爪子、梳洗轻盈的羽毛,想必,知道我一动不动,不会伤害它们,才停落在我的指尖上——哦,自然少不了拉屎。当有人跟我击掌拍照时,如果恰好鸟儿落在我手上,那可真是千载难逢,拍照的人便屏息凝视,生怕那鸟儿倏地飞走。

每一天,我跟我的同伴们都要看着游客来来往往,步履交错、表情各异,有的从容,有的匆忙,有的长久驻足,有的走马观花。这样的场景,从1500多年前到如今,生生不息、绵延千古。可是,当年雕刻我们的工匠,有这么从容欣赏过我们吗,有这么长久驻足武周圣境吗?

那些工匠,不知道叫什么名字,就称他们“无名氏”吧。那些无名氏们,夜以继日,用汗水和生命,让原本荒芜的山体,脱胎出一座雕刻艺术宝库,而没有留下名和姓的他们,只为历史的浩荡做了永恒的开创和牺牲,所以,叫他们“无名氏”,有一份莫名的酸楚。想想这些,我倒希望你们能跟他们来一次击掌,是他们让我们从石胎里“生”出来,才有了大家的啧啧赞叹。

从石头到石佛,是从荒芜到文明,作为无名氏的工匠,都是无名的艺术家啊。

我1500多岁了,一说起来,总是满腹车轱辘话,听得人都烦了,所以,我要谢谢你们的耐心。

不过,有人就爱听我这车轱辘话,有乐于和我击掌拍照的人,就有静坐凝眸千年历史的人,不嬉笑、不喧闹,在石窟前的苍松下,一坐就是大半天,手里还捧着本画册,用心揣摩那些肉眼看不太清的细节。我喜欢这些人,也敬重他们,如果历史和艺术有传承的话,或许靠的就是这样的心境和情怀。

如今的武周川,早已瘦成了一道溪流,而石窟前昔日鳞次栉比的殿阁,差不多都在时光的流转中消失殆尽,曾经让北魏地理学家郦道元感叹的景象,只能从文字里回味了。你们说,要是郦道元当年也跟我这么击一下掌,是不是很有意义呢。他能想到1500多年后,我们这些被雕刻在山石上的佛像,依然幸存吗?一切都如此邈远,可又如此切近。当一双双眸子注视着我,当一个个手臂伸出来,将温热的手掌举到我面前时,说真的,我会感动,甚至热泪盈眶,举了1500多年的手,竟被赋予了新的意义和新的希望。

有时我寻思,来来往往的众生,是北魏的子孙吗?无数个伸出来的手臂,能托举起传承历史的希望吗?历史藏在时间深处,在云冈的一砖一瓦,在草木的一枯一荣。眼见的岁月会走远,但汇聚在文明交融中的历史,早已渗进了我们的血脉,成为永恒。

击掌佛——如果我是击掌佛的话,那洞窟内外举起手掌的诸佛,都可以称为击掌佛,都是这千年石窟的凝眸者、守护者。一击掌,一凝眸,鲜活的历史流淌在我们的肺腑间,与其说击掌拍照是创意、是“网红”,不如说是蓬勃在新千年里的一份真挚守望。

那就来吧,来云冈石窟,一道凝眸,一道击掌。

编辑:黄 敏

审核:马 燕

版权所有©山西文化旅游网 ICP : 晋ICP备2021017959号 员工查询

全部评论0