天柱山

静乐八景之一天柱龙泉

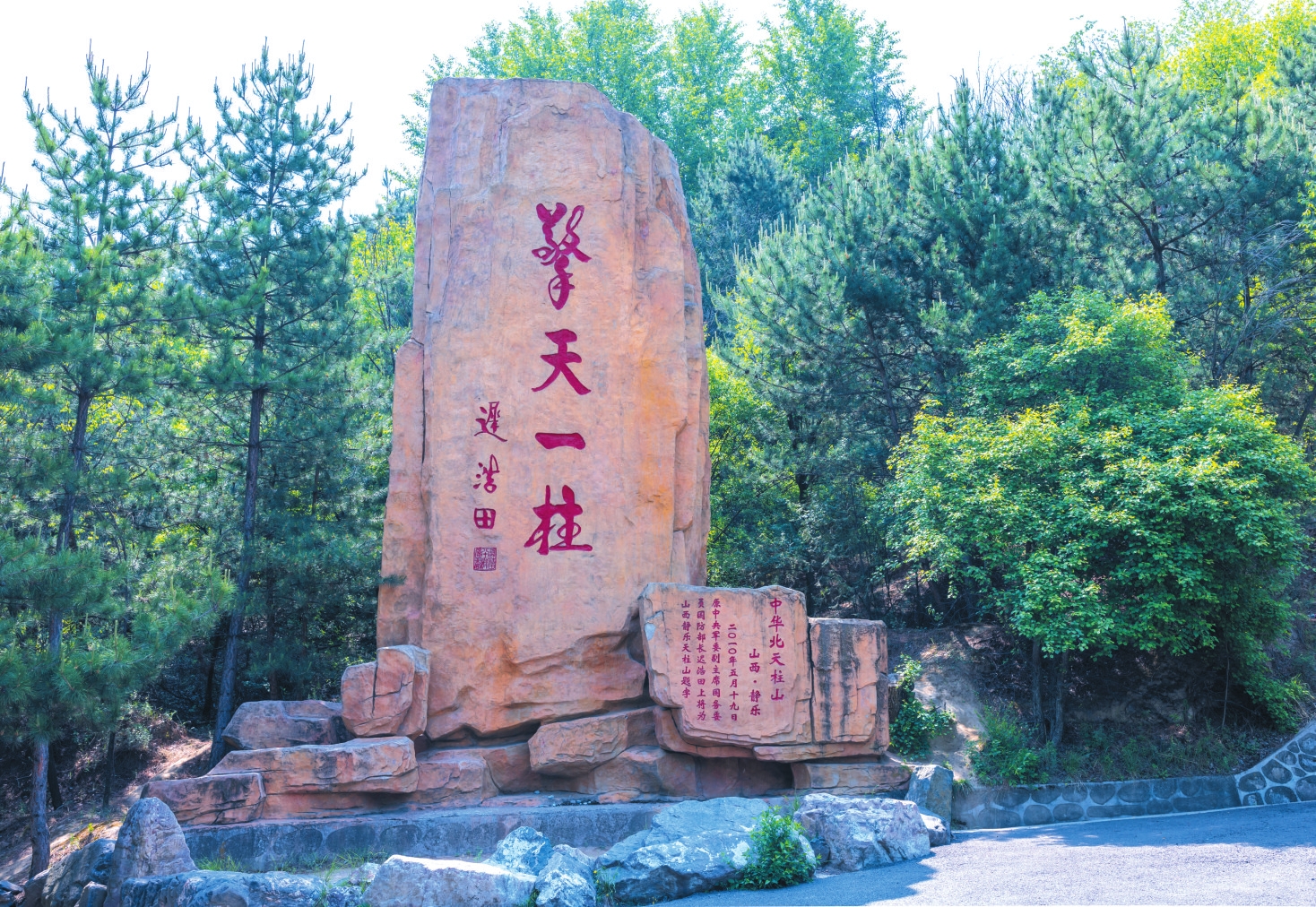

迟浩田上将为天柱山题字:擎天一柱本版摄影

天柱山是一座山。

天柱山不止是一座山。

这座山,坐落在静乐县城南5华里处,《中国风景名胜词典》曾有记述:天柱山北与岑山掎角对峙,西与风神山隔河相望,东与四棱山背相连。许多典籍文献中,把天柱山视为洞天福地,其声誉甚至可与蓬莱、普陀、武当媲美。静乐天柱山还与安徽天柱山遥相呼应,2020年成功创建为国家4A级景区。

欲寻仙境何须远

上苍造物,奇绝万象。

天柱山是静乐的南屏障,只要来到山底,便能觉察出它的不凡。从大山沟里流出来的碾河水,萦绕在山的东面,享有三晋“母亲河”之誉的汾河,亲吻着山的南面,两河在山的东南脚下交汇,浪翻波涌,似有金石之声,引得诗人发出了“汾碾交界处,青天一柱悬”的感叹。

天柱山,宛如一扇徐徐展开的屏风,千般美景映入眼帘。刚到山底,首先看到的是雄伟壮丽的天柱山门牌楼。牌楼由洁白的汉白玉雕琢而成,上方镌刻着著名作家周而复题写的四个大字:天柱览胜。背匾为山西省书协原主席赵望进“琴水画山”题额。

进入景区,沿着蜿蜒曲折盘旋的环山路徒步而上,视野渐渐开阔起来,眼前的如画山水令人心旷神怡。山的北面遥相对峙的是静乐新八景“文峰塔”,山的西面是静乐旧八景中的风尘山,山底下就是秀丽的县城。驰目骋怀,远处的峰,近处的山,颇似大海起伏的波涛,而脚下的天柱山,则像停泊在波涛中的巨船,我们正站在巨船的瞭望台上,周边秀丽的峭壁,就是巨船的护栏。

山路向南急转后变得平坦舒缓起来,气势恢弘的建筑群呈现在眼前。右边护坡上,是天柱山的“名人墙”,镶嵌着静乐九大名人的肖像,有功盖千古的贤相,有战功赫赫的名将,有学识渊博的鸿儒,有英勇无畏的革命者。不远处,一块赭色大石庄严矗立,上面是中央军委原副主席迟浩田上将于2010年5月为天柱山的题词:擎天一柱。将军苍劲有力的书法,与山之威武相得益彰。

从大戏台正面向上攀爬100米左右,又是一处平台,这才算来到了天柱山的中心景区。庙宇建筑群集中在这里,坐北朝南的观音庙、宽敞的贤音台与正南的大雄宝殿遥相呼应。院里有东西两处偏房,西房为明惠王庙。比观音庙稍高、坐西朝东又是一处四合院,龙王庙的门匾上写着“风调雨顺”,与龙王庙相对的是关帝庙。院落或凿山平石或筑墙垒壁,呈“之”字形节节升高,同时以小广场为中心合围成一个整体院落。整体构建合理,依地而造,布局和谐,足见营造者匠心独运。

山有水而媚,土得水而沃。从大雄宝殿出来,沿着西门旁一条小道不远处,就是那片号称“天柱松涛”的松林了。只见树干笔直,枝条苍劲,直指云霄,林间松脂飘香,气息悠然。人还在松林中流连寻芳,远远就能听到闻名已久的“天柱龙泉”在流淌。龙泉位于景区庙群西南的龙泉阁,作为“静乐旧八景”之首的“天柱龙泉”,又名“犬舐泉”,《魏书》载:“尔朱荣高祖羽健居北秀容川。会有狗舐地,因而穿之,得甘泉,故名。”相传泉中出神龙,故名龙泉。高山出泉是为奇观,泉水清澈见底,旱不涸、涝不盈,夏饮清神,冬饮沁心。有“天柱圣境启心智,龙泉奇观令神怡”之颂。此泉水富含多种矿物质和微量元素,是地地道道的“天然级矿泉水”。近几年上山锻炼的居民很多,人们上山时自带装水工具,携泉水以做饭和饮用,期盼着龙泉水能给人带来健康和好运。站在龙泉边,总能感受到一阵阵湿润的水气扑面而来,甚至像风一样轻绕着周身,使人置身于自然美景中不愿离开,连呼吸也变得无比畅快起来。

登顶天柱山,站在千年石炕旁,注目远望,汾河碾河双流合抱,风神山、岑山双峰耸立,县城静卧其中。这一切恍如仙境,“风光这边独好”的自豪感油然而生。

问道揽胜溯风云

天柱山为静乐的主要名胜风景区之一。山峦奇峻、峰岭隽秀,再加上流传在这座山上的神话传说,带给人更多的是神秘与遐想。它不仅是地理意义上的山脉,更是一条镌刻着文明密码的时光隧道。

天柱山海拔1463米,占地6685亩,即所谓“高一里盘踞二十里”,山体延绵起伏,中峰状若昂首巨龙,蓄势待发,似倏忽间便会腾空而起,充满着威严与灵性,彰显着天柱山的阳刚与壮美。

天柱山主峰山腰间,凹地状若一颗硕大的蟠桃,中国传统文化里有蟠桃献寿,寓意吉祥。天柱山尽纳祥瑞之气,成为当地人心中的风水宝地。山上有参天古松,有龙泉圣水,有陡峭如壁、令人望而生畏的好汉坡,还有神话传说中的千古石炕,加之近年来仿古重建的龙泉寺菩萨殿、龙王庙、龙泉亭、大戏台,和镶嵌在天柱山山腰中的一百零八级石阶,令这座山焕发出别样的风采。

山林间宏大的庙宇建筑群始建于北魏时期,凭借清幽秀丽的自然风光和深厚的文化底蕴,吸引了众多高僧来此传经布道。随着佛教文化的发展,与之相关的建筑艺术、雕塑艺术、壁画艺术历代都有发展,可惜大部分毁于战火。1992年开始重建,集儒释道于一体的庙宇群规模宏大。

静乐的每岁端午,当地居民有采摘艾草的传统习俗,人们还到山上的庙宇中祈福许愿,表达对家人的美好祝愿;每年农历六月十五有传统古庙会。天柱山也承载着丰富的民俗文化内涵。

历史上,许多政治家、军事家将天柱山视为战略要地,在此驻兵修城。天柱山见证了诸多历史变迁和军事活动。其中两名在历史上显赫的人物,于天柱山大显身手,书写精彩,更让这座山踏着历史的烟尘有了荣誉的光环。

有关史籍记载:北魏都督尔朱荣自为天柱大将军,由此可见天柱山以北魏名将尔朱荣封号得名。有史记载:尔朱荣(北魏秀容、今忻州人)“以七千骑兵破葛荣百万众,遂王太原,号天柱,至以封号名山”。《山西通志》载:“今静乐县碾河外,有山,曰‘天柱’,以荣得名。”《方舆纪要》载:“城南一路有天柱山,以后魏天柱将军尔朱荣经此山而得名。”《静乐县志》(康熙年间编)亦载:“元魏都督尔朱荣,自为天柱大将军,即此其山因此而得名。”尔朱荣生于斯、长于斯,为了报答曾经生活和战斗地方的哺育之恩,于是将自己的封号“天柱大将军”赐予此山,以示永志不忘。

推行“胡服骑射”的赵武灵王筑城于此。公元前325年,战国七雄之赵国的国君——赵武灵王,雄心勃勃,图谋国强,为了提防秦国、林胡、楼烦等国家对其西北方地域的突袭,有效防守所获疆土,在此筑城池。静乐城南有天柱山,东南北俱跨山,西临汾河,赵武灵王在城内指挥将士们训练,加强了战斗力,后人为了纪念他的功绩,便将这座城叫做赵王城。据考古测量:城池东西长约2里,南北长约1.2里,周长约6.4里,面积约55公顷,铺垫石块为基,石基之上,堆筑黄色黏土,符合当时“三里之城、七里之郭”的建制。古城墙、点将台及赵王城村,至今仍在,残垣犹歌。静乐人为纪念其功德,在他战斗过的天柱山南赵王城村立庙供奉。《永乐大典》和《四库全书》均载:“赵武灵王庙在天柱山南三里东山下”。据考证,赵武灵王庙始建于战国时期,毁于战火。2011年赵王城村村民自发组织重建。

清代官员黄方琎漫步静乐南郊寻访赵武灵王胜迹,看到赵武台址巍然,拔草觅径,吊古有怀,写下了“跨马林胡百战开,迄今谁识武灵台。英风不逐东流水,壮士悲歌拂剑来”诗句。站在赵王城遗址上,仿佛能看到当年赵武灵王操练兵马的壮观场景,感受到那段金戈铁马的岁月。经考究,赵王古城是目前全国范围内唯一保存较为完整的战国遗址,是研究战国历史文化的重要载体。

诗意飞扬韵悠长

诗因山而咏,山因诗而彰。天柱山,不仅是一座灵性的山,而且还是一座诗性的山。

在天柱山上寻芳探幽,能感受到历代高僧志士播种诗文、耕耘风雅遗留下的文化浓香。许多文化名人、社会贤达、官僚墨客慕名而来,往往情不自禁、见景生情、吟诗作赋。

明朝学博士李体严游了天柱山后,写下了诗歌《登天柱山观金龙泉》,抒发“银河谁识源头远,疑是山中别有天”的喜悦之情。在另一首《天柱吊古》诗歌中,诗人排遣内心的叹息,吟出了“将军驻节谋何事,月影松影代代凉”的感叹。静乐明朝进士、右都御史王希曾在《贺父母官》诗中写的是景,抒的是情:“天柱山高仰止频,汾源暂托凤池身。庭芨青草花将满,秫熟秋郊酒自醇。学海惊人推锦乡,笔峰花纸雯磷殉。堪怜下邑多凋瘵,特简贤才庇万民”。清朝诗人李焕在《游天柱后》中写道:“泉液到唇知性淡,松声入耳悟禅虚。碾汾清水濯天柱,愿卜半区结一卢。”诗人将卧云归隐的梦幻,留在了“碾汾清水濯天柱”的天柱山上。清朝署事赵梦麟游天柱山后,激情写下《天柱龙泉》:“岩岩天柱高,湛湛龙泉静。乘兴一日游,日影清波映。”诗人看到日影倒映在清澈的泉水中,画面优美,情不自禁发出了感叹。清朝进士、云南巡府李銮宣在《重登天柱山》中写道:“汾碾交汇处,青天一柱悬。人间秋日迥,城廓夕阳偏。”诗句展现了天柱山在汾河与碾河交汇处的雄壮姿态,以及秋日里周边人烟、城廓在夕阳下的独特景致。这位从静乐走出去的诗人,还曾为重修天柱山龙王庙写了碑记,为天柱山玉皇庙前门写了楹联:汾碾舄前流,城廓人烟皆入画;云霞天外绮,山林泉石总怡情。这些诗文楹联承载着深厚的历史底蕴,是天柱山文化资源的重要组成部分。

烽火岁月山脊挺

天柱山承载着厚重的历史记忆,也见证了无数英雄豪杰的英勇事迹。

抗日战争时期,这里的每一寸土地都浸透着先辈们的热血与汗水。静乐军民凭借顽强斗志,筑起了抗日的钢铁长城。拂去历史尘埃,一件件史料文物、一处处遗址遗迹,沉默却有力量。“火烧天柱山炮台”的战事,更为这座名山增添了传奇色彩。

1939年3月5日,日军从忻县、太原(西凌井)、宁武三路向静乐推进,半月后,日寇占领静乐县城,在城南天柱山修筑炮台,作为城内的前哨和屏障。同时日军到处设立碉堡据点,建立封锁线,分割、“蚕食”根据地,实行“三光政策”,制造了多个无人区和多起惨案,对静乐进行了疯狂的经济压榨和资源掠夺。1945年9月12日,在党的领导下,静乐抗日军民终将日本侵略军全部赶走,被日军盘踞长达6年多的静乐县境即告解放。在残酷的斗争中,静乐军民同日伪军进行了大小战斗近千次。其中在城关镇辖区所进行的战斗,尤以“火烧天柱山炮台”最为著名。

1942年冬,为了摆脱敌人的控制,打击其嚣张气焰,八路军358旅决定拔去天柱山据点,以解除日军对县城周围的威胁。经过周密部署,武工队员首先抓住了炮台班长,经教育其表示愿意为抗日军队出力,并约好了收复炮台的时间、办法及联络信号,武工队于当天夜里把炮台班长放回了炮台。次日,武工队员按照规定的时间和联络办法,顺利进入碉堡内,这时炮台班长早已把炮台内每支枪的枪栓都卸了下来,日军警备队完全失去了战斗力,只好乖乖投降。最后武工队一把火烧掉了炮台,队员们带着俘虏和缴获的物品凯旋而归。天柱山之战,“一把火”熊熊燃旺了静乐军民抗战必胜的信心,加快了解放静乐全境的进程。

鲜衣靓妆焕新彩

静地乐土擎天柱,无限风光画意浓。

今天的天柱山,到处皆诗境,随时有物华。处处充溢着造化之奇,天籁之音,流动之韵,无论你是追寻诗与远方的旅人,还是渴望追溯历史的探索者,这里的自然景物和人文景观,总能带给你“水送山迎入,一望一灿然”的亲切,又给你“水作琴中听,山疑画里看”的愉悦。

文化旅游相伴相生,诗和远方交相辉映。进入新时代,“中国最美旅游特色目的地”的打造成功,抓住“太原后花园、忻州特色县、乡村桥头堡”的战略定位,静乐将生态观光旅游和特色农业、文化产业、文旅融合发展紧密结合,走出了一条具有静乐特色的文旅康养道路。近几年,静乐精心打造天柱山景区,使这座4A级景区焕发出了别样风采,推出了以天柱山为轴心,带动全县全域旅游的“四梁八柱”——风景名胜精品旅游线路:天柱山——国家湿地公园——风神山——藜麦产业园区——巾字山——悬钟山——万华山——静居寺;红色旅游精品线路:天柱山——四八烈士纪念碑——高君宇展览馆——静乐文庙——百团大战首战纪念地;乡村旅游精品线路:天柱山——神峪沟静乐山居——牛栏小镇——程子坪民宿——王端庄村“农村庭院”……三条线路将静乐的美景、美食、人文、历史串联成珠,勾勒山河诗行,唤醒乡愁记忆。走进盛夏时节的静乐,在奇峰秀水间感受雄浑壮阔,于山庄野墅中享受自在豁然,仿佛进入现代版的“归隐林泉”画卷。

赓续千年文化积淀,蕴藏贯通古今的智慧和力量。当镜头缓缓拉远时,天柱山的全貌就展现在眼前。这座承载着自然之美和历史文化的名山,宛如一部宏大的影像志,记录着岁月的变迁,见证着时代的发展。它不仅是静乐的骄傲,更是大自然赐予人类的宝贵财富。守好天柱山“老”底色,拓展文旅“新”内涵,“留住客人脚步,带走客人感动”,文旅高质量融合发展的天柱山正绽放着独特的魅力。

天柱已作柬,静待游人归。

编辑:黄 敏

审核:马 燕

版权所有©山西文化旅游网 ICP : 晋ICP备2021017959号 员工查询

全部评论0