一

“冈”这个字,在《现代汉语词典》中的解释是:较低而平的山脊。云冈,宛如青云一抹,意为“云上之冈”。想必,1500多年前,北魏王朝拉开雕凿云冈石窟的大幕时,对大同城西武周山的山势肯定有过一番考量。于是,便有了云冈石窟。

公元460年(北魏和平元年),开凿云冈石窟的斧锤落下,到公元494年北魏正式迁都洛阳,大规模皇家开窟造像落幕,前后30余年(皇家造像准确年限待考)的绵延,云冈,一座原本低而平的山冈,成了一个朝代留给后世的一部大书。这部大书在塞北大同起笔,只是,它并非用笔写成,而是用信仰。

当年,生活在大鲜卑山里的鲜卑族,有许多个部落,最终成大气候的,是“拓跋”这一支,并建立了辉煌的北魏王朝。魏晋南北朝时期,群雄逐鹿,割据不断,但北魏一朝延续最长,将近150年。来之不易的江山,是多少代人接力缔造的,到如今,一座云冈石窟,寄托了后世回望历史时的全部遐想。

云冈,就是北魏辉煌修成的正果。

二

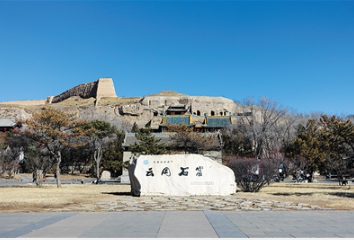

历史上的云冈石窟,曾有过许多称谓:武周山石窟寺、代京灵岩寺石窟、孝文石窟、恒安石窟、西京大石窟寺等等,直至明嘉靖43年(公元1564年),因修了云冈屯兵的军堡“云冈堡”,这座恢宏的北魏佛教艺术石窟才始称“云冈石窟”。

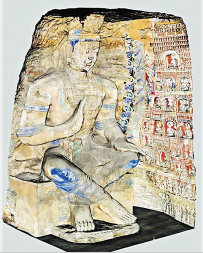

云冈石窟第13窟毫米级精度三维档案

如果要选一张名片代言大同,无疑,云冈石窟是最靓丽也最厚重的一张,有如西湖之于杭州、庐山之于九江。提到云冈,人们便想到大同,想到大同这座北方重镇在中华历史中曾有的辉煌。每次面向云冈,我不是首先急着去想北魏开山造佛的浩大,而是脑子里一次次浮现汉明帝刘庄梦见“金身神人”的传说。那是个传说,或曰典故,但史家那般注解,后世便一片惊叹。因为这个梦,汉明帝派人出使西域,寻找梦中人口中所言的“佛法”。这一走,推动了佛教东传,中国第一座佛寺白马寺巍然诞生。

算一算,从汉明帝到北魏文成帝开凿云冈石窟,是将近400年的历史。这400年,佛法在地球上遍地开花结果,断断续续雕凿的,何止一个云冈。佛教东传,带来了印度犍陀罗和古希腊雕刻艺术风格,又结合东方人温婉含蓄之美,成就了云冈作为东西方文明交汇的圣地。想想,云冈石佛的头发是印度的,高高隆起的鼻梁像是波斯人的特征,但衣饰分明又是东方的……云冈石窟成了几种文化的“混血”,这不得重重地给汉明帝本人记一大功吗!

这么想着、走着,历史在眼前了,云冈也近在眼前。

三

佛教传入中国,已有两千多年的漫漫光阴,其发展演变和政治息息相关,甚至是相互成全的。政治如果需要佛教为其统治助力,那佛教的兴盛就是必然,如果佛教的气焰太盛,大有盖过政治的倾向,那么,统治阶层便不会任其无限发展。北魏建国后,道武帝拓跋珪兴佛,之后,太武帝拓跋焘灭佛,就是最好的例证,而云冈石窟的开凿,恰恰借助了统治阶层兴佛的时代力量。

伟大,孕育而生了。历史给云冈提供了这样的机遇。

在云冈周边的村人心里,云冈已不再是以雕刻艺术存在千百年的石窟,而是一个朝代留下的信仰,而且就在身边,尽管这个朝代于他们来说太过扑朔迷离。1500多年来,围绕云冈,村人心里生成了一种信仰,信仰慢慢成为一种秩序。这便超越了传统意义上的石窟艺术本身,而是上升到凡俗生活应有的一切标准。在云冈的伟大里,我似乎更能理解什么是天国,也更能读懂尘世的美与不足。一日三餐,日升日落,人,求的是光景的安稳,大家族也好,小门户也罢,都是一样的渴求。日子稳稳当当了,炊烟升起,“仁义礼智信”才能有个安放。故而,庙的存在,不仅是人心对佛祖的表白,更是传统儒家文化所言的秩序的呈现。

世间的一切人与事,哪有轻言伟大的,但云冈的艺术,却伟大了1500多年。说到底,人是伟大的。人创造了艺术,架构起信仰,让子孙代代传承,把原本很普通、很朴素的一份情怀推向了极致,这便是历史。历史也是柴米油盐,但终归跟柴米油盐还不同。历史是研究不透的,研究透了,就成了普通人的家事,况且,人的家事也纠缠不清。在云冈,有谁敢冒充对历史一知半解!所以,云冈是一个朝代在繁华盛世竖起的一架天梯,顺着天梯向上攀登,我们会尽可能多地与历史的真实靠近。对于真正的历史,人类的认知永远都在路上。人类创造了一切艺术,又给自己留下了遐想和猜测的空间,这是极有意思的逻辑。

四

我很喜欢云冈石窟的云纹图案,每次都很留意那些辉煌背后不为人过多关注的云饰。

与大佛的雍容相比,这些常常被人忽略的祥云,以独有的细节之美,为石窟增添了一份柔和。当大多数游人心意虔诚地与佛祖合影时,我却很享受站在一个不起眼的洞窟前与祥云对话,甚至,想伸出手触摸它们冰凉却又温煦的姿态。一朵祥云是一个美好的愿景。云冈,在竖起的天梯之上,该有多少美好的愿景等着我们呀。时间和空间的美好,无不是一种境界。佛国如此,人间亦然。

云冈是佛教艺术的承载,是天国景象在俗世的展现。一个王朝的繁华,被刻进了石头,如此排场,如此令人震撼。云冈是佛教艺术的集大成,但斧锤起落,凿声铿铿,把石头雕刻成佛祖的,是那些平凡甚至无名的工匠。云冈,是民间手艺的集大成。这么一想,云冈便更亲近了,成了民间手艺竞相绽放的云冈。手艺,让云冈不止雕凿了佛法,还有人情味的呈现,只是,这门手艺太大了。所以,欣赏庄严的佛像,我常常会想起那些走进武周山却没有走出武周山的无名工匠。他们可能不会想到,自己的一斧一凿竟然让这座山成了传世的杰作,让本来不高的武周山成了一架天梯,直通历史的纵深。

云冈的清风,丝丝缕缕,已经吹了1500多年,也繁华了1500多年。我相信鲜卑民族早期逐水草而居的漫长旅途中,已经潜移默化地萌生了后来被不断提及的浪漫主义情怀。云冈见证着鲜卑族亘古的传奇。今天的我们,对佛法本身的信仰,已远不及古人一半,但对石雕艺术这类超越佛法的载体,不管何时,都会牵动眷恋的情怀。关于北魏,关于云冈,我们已经了解了很多,却不敢轻言吃透。我们还在解读云冈,还在研究云冈,而云冈无数个未解之谜,正如它本身是一架天梯一样,得一步步攀登,方能接近历史的真实。

余秋雨先生感言,“看莫高窟,不是看死了1000年的标本,而是看活了1000年的生命(《莫高窟》)。”面对云冈,又何尝不是如此!

排版:黄 敏

初审:黄 敏

复审:马 燕

终审:闫俊峰

版权所有©山西文化旅游网 ICP : 晋ICP备2021017959号 员工查询

全部评论0