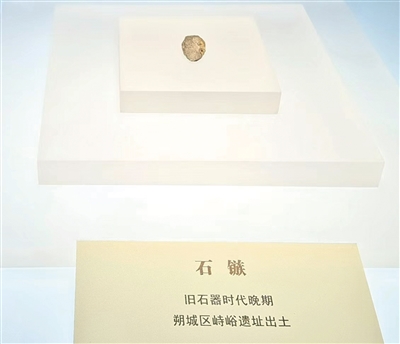

陈列在朔州博物馆内的峙峪石镞

在大同盆地的西北缘,有处颇具神秘色彩的小山谷,因临近小村峙峪,故得同名。峙峪看似不起眼,却在中华文明形成过程中具有重要地位,有人用“研究古人类文化的一扇窗口”来形容,今天让我们一起来窥探窗口的秘密。

1、后代

探寻峙峪遗址颇费周折。由于峙峪村里缺乏明确的指示标记,如不向村民详细打听,往往不知遗址身处何地。

说起来峙峪村离朔州城区不远,从城北一路向西,大约15千米,小村依山而建,遗址就在村西北的山间。村委会前有路正修,粗陋的路面加上施工堆放的物料,容易误导访客此路不通,其实这就是通往目的地惟一的路。

爬几个大坡,转几个大弯,一处被红墙围起的山包出现,即是遗址所在。

1963年,随着中国旧石器时代考古巨匠贾兰坡院士和他的团队的到来,一个令学界振奋的发现横空出世。就在黑驼山脚下,拥有大量古人类生活遗迹的地层出露。黑驼山属吕梁山脉。对地理不熟悉的读者以为吕梁山离大同有一定距离,其实它就在我们附近。据说黑驼山上有唐昭宗第三子李祁的墓,名为丰王古墓。之所以称为黑驼,因为山峰高耸,形似驼峰,故名。

遗址范围南北长百米,东西宽约15米。出土物异常丰富,包括人类枕骨一块,石器、石片15000多件,烧石烧骨等多块,装饰品1件,各类动物牙齿5000余枚以及经人工击碎的兽骨等。考古研究认为峙峪人属于晚期智人,脑容量增加,体质特征接近现代人。在文学作品里,他们“乌发蓬松,面色古铜”,用石器加工兽皮制作简易的帐篷,生活在林木茂密的峙峪河边,以狩猎和采集为生。

关于峙峪人的生活年代,最初断定为2.8万年前。2024年1月,国际重要学术期刊《自然》子刊《自然·生态学与进化》一篇学术论文公布最新研究成果,将峙峪遗址的年代定为距今4.5万年。从石器类型上分析,有专家推断峙峪人系大同许家窑人的后代。它的存在,描绘了大同地区由东各西古人类繁衍生息的路线图。专家们认为,随着大同湖中心地带生态环境的变化,许家窑人向南向西迁徙,最后在峙峪定居。

2、猎马

研究资料把峙峪人称为“中国猎马人”,原因来自遗址出土的野马和野驴动物化石。

60多年前,当考古人员小心翼翼扒开堆积层,眼前的一幕震惊了发现者。如此众多的动物化石里,属于野马个体的约120个,此外还有90个野驴个体,说明这两种动物是数万年前峙峪人的主要狩猎对象。

时光无法倒流,所以无论是学者还是访客只能凭地理环境和出土发现来推理勾勒数万年前峙峪人的生活图景。那时,消失后的大同湖留下大片平原川地,成为动植物自由生长的家园,桑干河自西向东流过,为古人类生活提供近水之便。于是,他们选择在依山傍河的峙峪一带定居,以石刀、木棍等工具狩猎采集,保障生存之需。

此番场面被记录下来。在遗址中考古工作者发现一件骨雕,上有两组图像,一组上刻有两角小羊,身略弓,前腿绷直,后面有猎人在追捕,手持带柄的工具。另外一组是猎人包围落网的猎物。据说这是我国最早的刻画符号和图像,应是我国人类记数符号和图像的雏形。

现场的灰烬层表明,峙峪人以火加工得到的肉食。有了火,血腥生冷的动物肉可以被烧成美味的熟食,更宜于人体的消化吸收,借此获得优质蛋白,促进人体的生长和智力发育,智力的发育让峙峪人拥有一件石破天惊的工具。

3、石镞

这件工具被陈列在朔州市博物馆,学名“石镞”。

镞,读音族,即箭头。峙峪石镞原料为隧石,用非常薄的长石片制成,一端是锋利的尖,一侧边缘被精细加工,另一侧边缘似乎保留石片原有的锋利,只对尖端的部分稍加修理,使之更加匀称。据考这是我国迄今为止最早的石镞,表明数万年前中华古人类已掌握弓箭制作技术,被称为“人类历史上最早将科学技术与创造性劳动相结合的典范”。

对旧石器时代稍有了解,应该知晓在新旧石器文化相交的岁月里,华北出现过细石器时期,这一阶段的石器加工更精细,种类更多样,工艺更复杂。峙峪出土的石器种类繁多,包括尖状器、雕刻器、刮削器等,多以小型为主,成为细石器文化的代表。

再回来看石镞,其尾部有初具形状的铤,可以捆绑木杆,制成实用的弓箭。弓箭的出现极大增强人类征服自然的能力,与木棍石块相比,它射得远、速度快、命中率高,能捕获更多猎物。

除了石镞,峙峪遗址中还出土用来加工皮革的石器,表明峙峪人已经学会用兽皮来御寒。此外还有石墨装饰品,有钻孔和摩擦的痕迹,提示峙峪人已开始了对美的追求,创作出原始的雕刻艺术品。

4、窑火

离开遗址回村的路上,有几处古窑遗存。一处石碑上刻“峙峪窑”,属市级文物。查阅资料才发现,这处数万年前古人类生活的山谷居然是朔州最早的陶瓷生产地,峙峪的名称也与之有关。

朔州陶瓷制作历史悠久,近年考古发现曾出土两周、秦汉的陶瓷制品。在峙峪村西的瓷窑遗址出土过宋辽时期黑白釉面粗瓷碗、盆、罐、瓮及釉面细瓷小碗、黑黄釉粗瓷碗,说明这里生产陶瓷的历史至少过千年。元明之时,峙峪更是成为朔州生产陶瓷的主要场所。清至民国,峙峪的瓷窑前后共有20余座,产品以日用品为主,销往晋北各地。

走近古窑一探究竟,能感受到古代匠人的妙想奇思。窑为圆形,用石头砌成,窑口形如门洞,方便人们进出装窑。窑内有炕状的平台,以石砌成,烧制的器物放在炕上。在窑外有坑,俗称“哨”,用来通风烧火。点窑后不断往其中加炭,燃烧的煤炭释放高温高热,使粘土制成的陶瓷坯完成质变,从泥土变为坚硬的器皿。

村里老人说,峙峪的陶瓷业发达,得益于附近丰富的粘土和煤炭资源,最早这里叫做“寺峪”,后来因为瓷器生产,改名“瓷峪”,后因口音缘故被叫做峙峪。丰富的粘土在几十年前还给当地带来繁华。1970年包钢在峙峪村采粘土生产耐火砖,随着企业的发展,峙峪村出现学校、医院,还有办公楼、职工宿舍,偏僻的山村变成了繁华市镇,也让当地人过上富裕生活,新村里人们盖起二层小楼,旧村的窑洞渐渐成为“古迹”,供游人探访。

文/图:温鹏毅

编辑:苏东峰

审核:马 燕

版权所有©山西文化旅游网 ICP : 晋ICP备2021017959号 员工查询

全部评论0