◀龙王庙会期间的戏剧演出

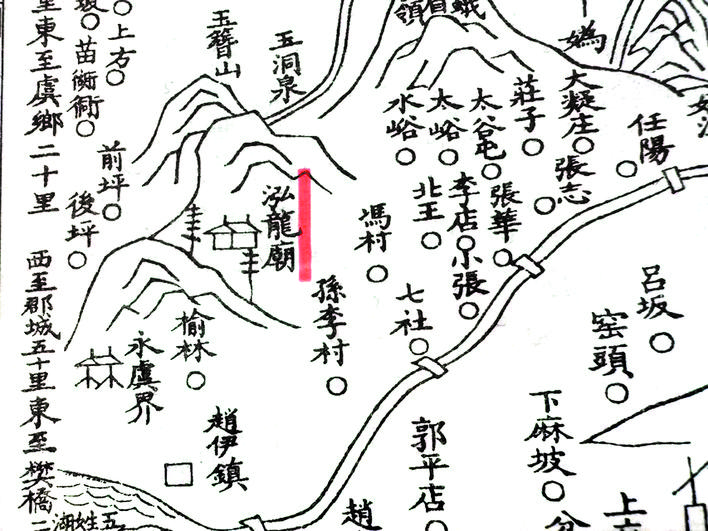

◀清《永济县志》中泓龙庙位置

2024年年底,《永济文史》启用新刊头,采用清蒲州知州杜崧年《续补永济县志序》中的书法真迹集字,字体隽秀,线条流畅,且与永济文史有关联,有利于提高刊物的知名度。那么,杜崧年是位怎样的历史人物呢?

杜崧年,瀛滨(今山东滨州)人,字会川,号又坡,光绪十一年(1885年)由潞安府(今山西长治)移守河中,出任蒲州知府。由于此后至民国,永济和蒲州再未修新志,记载缺失,杜公几乎就是我们所知大名的最后一位蒲州知府了。

光绪十二年,杜崧年下属六县之一的附郭县《永济县志》正式刊印,作为蒲州最高行政长官,他欣然为之作序。出于谦让,书中没有且不可能对正在履职官员的功绩作出总结,因而考察其在蒲宦绩并不容易,只能通过县志载文,在字里行间窥见其履历。他在蒲一项突出功绩就是关注民生,为民祈福。

知府祈雨

中国古代农业的本质,一说为传统农业,一说为自然农业,其实就是雨养农业,有雨粮满仓,没雨饿断肠。

就在杜公莅蒲的前几年,永济刚经历光绪初年的罕见大旱,史称“丁戊奇荒”。三年不雨,赤地千里,禾麦不登,十室九空。那是山西200余年未曾有过的重大旱灾,平蒲解绛等处尤甚。其时,永济户口凋耗,元气未复,官民心有余悸,经不起任何大的灾荒。多地建起粮仓,最典型的如大河彼岸的朝邑县,在乡绅阎敬铭倡导下,果断建起丰图义仓。阎公在解州也建起同善义仓,大祲之后,痛定思痛,耕三余一,积谷防饥,以备荒年。

杜知府到任不久,夏粮麦子歉收,秋日又遇百谷焦萎。那些天,旱魃肆虐,昼夜炙热,水泉涸竭,农夫悼叹,官吏彷徨。作为蒲郡僚吏之长,杜公自感责任重大,听说永济县最东南中条山麓的泓龙庙祷雨灵验,他不顾炎热,弃轿步行30里前往祈雨。他恳祷祠下,沐手熏香,牺牲祝帛,三拜九叩,敬读《祈雨祝文》,祷文言辞恳切,催人泪下,从中窥见一位地方官的亲民爱民形象。

《祈雨祝文》最后提到:“如蒙渥澍甘霖,改歉为丰,秋成大有,愿减禄命,福此群生。”如果祷雨果然应验,他甘愿以缩减自己的俸禄甚至生命为代价,类似汤王自焚祈雨的“舍身帮”。是夜霖雨霏霏,龟裂的土地得到滋润。由于心焦如焚,杜公当晚留宿庙中,后来在归途中写下“中条山色碧痕新,雨后长途绝点尘。柿已垂青棉吐白,田家风味总宜人”的诗句。虽道路泥泞,但他的心情却无比惬意,真是一场及时雨,胜过秀才中了举。杜公如此为民着想,大有“邑有荒土愧俸钱”境界,必然受到蒲坂百姓的甘棠之爱。

出人意料的是,次夜又是大雨淋漓,万般忧愁,迎刃而解。感动之余,杜公情不自禁地口占“漫说神灵不世情,幽冥报礼最分明。征途云敛骄阳去,更有甘霖慰众生”(《秋初向晚赴泓龙庙雩祭往来口占》四首),雩(yú)祭,即祈雨。诗句说,龙王也懂人间世故,懂知恩图报,竟连下两场。也正是这次祈雨,杜公立即上折,向皇帝陈情,为此庙题字。光绪帝深解使臣的良苦用心和黎民的稼穑艰辛,闻此喜讯,龙颜大悦,御书“德敷蒲坂”四字,满纸雄风,以作匾额,榜悬庙中。

行文至此,蓦然发现,“德敷蒲坂”已是光绪帝为永济所赐第五块匾额了。上推七年,即光绪五年(1879年),时任知府穆缉香阿因蒲州关帝庙、龙神庙、府城隍庙和县城隍庙等四庙祷雨之事,经郡守详请,光绪帝一口气御书四匾,分悬各庙,足见天子对永济生民的体恤和厚爱。

尽管位置僻远,但泓龙庙获得皇帝题匾后名气更大了。无独有偶,虞乡镇吴阎村南昭佑庙,存一方咸丰六年(1856年)虞乡知县张祖坊所撰“祈雨碑”,讲述的是那年知县命人抬神像入城供奉祈雨的前因后果。

如今,按科学解释,祈不祈雨,总会下雨,因为久旱必雨。因时代所限,祈雨旧事乃无可奈何之举,我们不应苛求古人。箫鼓年年“拜龙王”,现在更多把它当成一种传统民俗活动,当成民众娱乐商业文化活动的载体。

翻阅发黄的史册,在旧志艺文篇诗词卷中,还发现有两首七律杜诗,即《谢雨城东中条山麓》,其一,“神威一雨走呼韩,胜国尊崇殿宇宽。遍地禾麻瞻恺泽,满山松桧护灵坛。云蒸石气青冥合,风挟泉声白昼寒。为感鸿施申报礼,衣冠济济肃群官”,赞美了泓龙神“降恶魔”和“降甘霖”两大功绩。其二,“旱气虫虫散蕴隆,灵泉分润遍河中。为霖既已酬民望,兆稔还祈佑岁功。官吏无才神补救,黎民有幸象和丰。秋成吁请颁宸翰,封号新加祀典崇”,表达了自己请雨遂愿、求字成功的喜悦心情,和对“龙王降雨”、皇上降诏的感恩之情。

古庙源流

泓龙庙,俗称龙王庙,位于今永济市四冯村皇甫营村南的半山腰处,原属赵伊镇,地处龙王峪口西侧高阜。龙王峪内,山体巍峨,翠屏双立,瀑布飞流,淙韵数里,“银浪穿空,青怪石压后土”。峪之深,达6公里,为今永济境内中条山48峪之一。峪口东侧,古有龙祥观,故村名“观上”,与皇甫营咫尺之遥。1972年,峪口修建了龙王峪水库。库内常年波光粼粼,宛如无数颗钻石在闪烁,美不胜收。

龙王庙创自何时无考,明代宗景泰年间,以冰雹震击匈奴,夜间见旌旗书“泓龙”字,景泰敕封“通天护国惠感公”。村人遇旱,祈祷必应,历年修葺,俱载石记。特别是寓居蒲州的山阴荣靖王朱成鍪(móu),于明嘉靖十三年(1534年)所作《创建泓龙庙乐楼享殿记》,描述了庙祠形胜。根据所记,乐楼创建工程历时四载,蒲州知府杨儒鲁亲书梁记。庙内目前仍存清乾隆四十七年(1782年)《重修泓龙庙茶亭序》和道光十四年(1834年)《重修泓龙庙大殿乐楼并创建四圣祠记》两通旧碑。咸丰七年(1857年),五社首人组织重修大庙,同治元年(1862年),举人出身的永济名绅崔曾颐应邀作《重修龙王庙记》,并被收入县志。庙产属明五暗六社(冯村、李店、孙李、太谷、中朝和赵伊)所有。

1947年,庙宇戏楼先后被毁,景象萧索。1992年~1993年,孙李、榆林、李店、赵伊、四冯和北王六村合伙重建正殿,又集资4万余元重建舞台,并恢复使用所回收的原戏楼8根雕龙立柱。舞台梁记显示,1994年11月落成。此举既活跃了群众文化生活,又保护了文物古迹。其后六村陆续建立茶房,设施更趋完备。

正因为龙王庙地位之高,每年皇甫营与观上两村间都有隆重庙会,年会两次,农历二月初一起四天,六月初一起三天,抗战时期和新中国成立后停止。20世纪90年代古会再兴,且规模越来越大。本来是一座地方庙宇,由于县城迁至赵伊镇今址,加之近年城区人口激增,泓龙庙成为距离城区最近、市民竞相踏访之人文景点。

古谚道:“龙不抬头,天不下雨。”2025年龙王庙会,比往年更火爆,戏剧社火,不一而足。虽来者多为观戏,欣赏美食,释放心情,但正殿依然祭拜者众多。泓龙殿内东壁,有南苏村画家于华2006年所绘的壁画《神威》,只见龙口喷出万丈光芒,好像无尽力量在那一刻被释放,璀璨得让人不敢直视,要把人间恶魔化为齑粉,这正是:“蛟龙大明景泰间胡鬼乱江山;电闪泓龙宇圣威换狂澜。”西壁《祈雨》,一群农人,头戴柳圈,在头人带领下,站在书有“通天护国”匾额的大庙前,诵读祷文,场面悲壮,求风调雨顺、盼国泰民安。就在庙会正日的第二天,降下2025年第一场雨。春雨贵如油,滴滴不白流。有人惊呼:“这哪是下雨,简直就是下金条。”

“风月无边望西厢千载风韵事;江山如画瞻蒲郡百里米粮川。”这是龙王庙西门的一副对联,将永济山河形胜概括得万分贴切,淋漓尽致。泓龙庙虽小,却又不凡。明帝封公,清帝赐匾,藩王作记,知府赋诗,乡贤撰碑,六村共建,现存永济祠庙无出其右。当走进这座风景优美、传奇众多的沧桑古刹时,是不是崇敬感油然而生?建议重制光绪帝所赐“德敷蒲坂”横匾,加入杜崧年与龙王庙故事,增加古庙的文化内涵,让人们在瞻拜中共享传统文化之华光,痛饮蒲坂土地之琼浆。

文字:傅晋宏

编辑:黄 敏

审核:马 燕

版权所有©山西文化旅游网 ICP : 晋ICP备2021017959号 员工查询

全部评论0