1988年,陶寺遗址被公布为第三批全国重点文物保护单位,2004年被正式列入“中华文明探源工程”,2017年被列入第三批国家考古遗址公园立项名单。2025年6月,入选第五批国家考古遗址公园。作为“四大都邑性遗址”之一,陶寺遗址是实证中华五千多年文明的重要支点,是中华文明多元一体格局核心形成的开端,见证了“中国”概念的孕育。

陶寺国家考古遗址公园,位于陶寺遗址保护范围中的主要遗址分布区,规划年限为2024年至2035年。规划总面积519.38公顷,核心区面积300公顷,遗址公园定位为中华文明精神标识地、新时代国家考古遗址公园保护利用示范园,目前已形成了遗址博物馆、观象台、宫城墙、宫殿区及考古发掘现场的游览环线。

在临汾市襄汾县汾河东岸、崇山脚下,一片黄土之下隐藏着距今4300年至3900年的文明密码。如今,陶寺国家考古遗址公园的建成,让这座新石器晚期龙山时代大型聚落城址的都城规制、天文智慧、礼乐文明,从地下“走”到眼前。

文明拼图:从几枚陶片到一座都城

“观象台星轨依旧,我们与先民共仰同一片苍穹。”中国社会科学院考古研究所研究员、原陶寺考古队第四任队长何努站在陶寺遗址的黄土坡上,望着远处的崇山如黛,汾水汤汤,语气里满是感慨。这份跨越千年的“对话”,如今通过陶寺国家考古遗址公园成为现实。

陶寺遗址位于临汾市襄汾县城东北7.5公里的汾河以东,崇山西麓,是新石器晚期龙山时代大型聚落城址,遗址总面积在400万平方米左右,是中华文明形成关键阶段的核心聚落。1958年,陶寺村几枚灰陶残片的意外出现,叩响沉睡了4000年的文明的大门。从1978年到1985年,首次大规模发掘逐步厘清了陶寺文化早、中、晚三期序列。截至目前,陶寺遗址发现了规模空前的城址、气势恢宏的宫殿区、古老的观象台、独立的仓储区、工官管理下的手工业区、等级分明的墓葬区、平民居住区等。墓葬中整齐排列的玉琮、纹饰暗藏礼制雏形的陶器,让这座湮灭的史前都邑慢慢显露真容。

中国社会科学院考古研究所研究员、原陶寺考古队第五任队长高江涛介绍,历经47年发掘,陶寺遗址已累计出土陶器、铜器、石器、玉器、漆木器等各类文物5500余件。规模空前的城址、气势恢宏的宫殿、等级分明的墓葬,以及迄今最古老的“观象台”相继被发现,都城的功能区划逐渐清晰:宫室基址镇守中轴,仓储区曾粮粟满仓,手工业作坊仿佛还留着昔日烟火。完备的都城规制、成熟的天文体系、初兴的礼乐制度,共同实证了中国早期邦国形态的诞生。

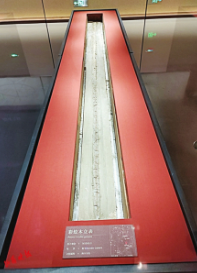

陶寺博物馆展出的立表。

陶寺出土了一件圭尺和立表,这是目前考古发现世界最早的圭表仪器实物资料。据了解,圭表用来测量太阳的影子,正午时刻太阳照在表上,投下的影子被圭上的刻度标记出长短。夏至日影最短,冬至日影最长。圭表能够用于太阳历法的制定,还可测量寻找“地中”。陶寺圭尺第十一刻度标长度为40厘米,合陶寺1.6尺,这是4000年前晋南地区的“地中”标准刻度,以此测量出的“地中之都、中土之国即是“中国”。

“对陶寺圭尺的考古研究表明,4000多年前的陶寺人已经有了‘地中’概念,当时的王者认为自己所处的都城是天下之‘中’,从这个意义上来说,‘中国’之中始自陶寺。”中国社会科学院学部委员、中国考古学会原理事长、曾担任“中华文明探源工程”首席专家的王巍说。

如今,陶寺已与良渚、石峁、二里头并列为“四大都邑性遗址”,成为中华文明探源的重要支点。截至目前,相关单位已经围绕陶寺遗址出版学术成果300余篇、发掘简报70余篇。其考古成果先后斩获第三届世界考古论坛“重要考古研究成果奖”,入选国家文物局“百年百大考古发现”等,为国家考古遗址公园的创建打下了坚实基础。

文明窗口:规划要“可持续可生长”

“我们要用科技手段让沉睡的遗址‘开口说话’。”作为陶寺国家考古遗址公园的规划建设参与者之一,西安建筑科技大学文物保护科技研究院副院长、副教授王璐表示,她带领的团队整合建筑、考古、城乡规划、文物保护、计算机科学等领域的优势力量,创新提出“可持续、可生长”的规划理念,运用多项科技手段多维度呈现考古研究成果。期待未来陶寺国家考古遗址公园能够实现阐释与展示的空间体系,持续向社会公众传播陶寺文化产品。

临汾市陶寺遗址发展中心负责人、襄汾县文化和旅游局局长成丽霞介绍,陶寺国家考古遗址公园的规划年限是2024年至2035年,后续建设内容还包括大量保护展示工程,主要分三个阶段推进:第一阶段建成遗址博物馆、观象台等核心设施及配套游览线路;第二阶段完善天文考古馆、研究用房等基础配套;第三阶段完成系列保护展示项目,形成完整的运营、保护、开发、利用体系,形成完整的将遗址公园打造成为展示中华文明的“重要窗口”。

2024年11月,一座“中”字形的陶寺遗址博物馆落成,成为公园首个核心文化设施,是遗址公园的“总导览”,是记录、保存、展示中华文脉的重要宝库。这座占地74.4亩、建筑面积9998平方米的建筑,集考古发掘、文物展陈、研究教育功能于一体,与相邻的天文考古馆、文物本体保护展示工程珠联璧合、遥相呼应,共同构成陶寺遗址的三大核心景观。

该博物馆以“自然与文明之光”为主题,设“文明蕴化”“煌煌都邑”“早期国家”3个基本陈列,“陶寺考古”“临时展陈”2个专题展览,以及1个沉浸式数字展,展出陶器、玉器等文物230件(套)。多璜联璧、彩绘蟠龙纹陶盘、铜蟾蜍片饰、绿松石镶嵌腕饰等文物集中亮相,全面展现了陶寺在城址规划、手工业制造、艺术创造等方面的成就,解读着“光被四表协和万邦”的文明精神。

今年7月1日,陶寺国家考古遗址公园正式揭牌。“作为襄汾人,看着公园牌匾亮起,满心自豪。塔儿山的风吹了几十年,今天的风带着4300年前的气息让人眼眶发热。”襄汾县三晋文化研究会会长高建录在揭牌仪式上的发言,道出了当地人的心声。

遗址公园的揭牌不仅为陶寺遗址保护开发翻开新篇章,更实现了山西省国家考古遗址公园“零的突破”,为全省文化遗产保护与利用事业写下浓墨重彩的一笔。

文明传承:让4000年历史“活”在当下

“宫城区540平方米的宫殿基址,被称作‘王权大平层’,层层夯土藏着早期国家的威严;观象台前,游客能在夏至日看到阳光精准穿过第12道缝隙,感受远古天文智慧;天文考古馆里,问天球幕演绎星辰运转,圭表测影装置让游客亲手‘丈量’时间。”讲解员陈英贤介绍,陶寺国家考古遗址公园融合“最小干预”理念与前沿科技,构建起“考古现场+数字复原+场景体验”的三维展示体系,有效传播陶寺遗址重大价值与文明探源研究成果,为公众打造沉浸式感受陶寺文明的独特体验。

当地小学生参观陶寺遗址博物馆。

“老人带着孙子来看‘老祖宗的家’,学生记录观象台原理,外国游客对着龙盘图案称奇……8月的丁陶烈日炎炎,却挡不住络绎不绝的游客。截至目前,公园已累计接待游客100万余人次。当然,文明的传播并不简单停留在我们的公园园区。”讲解员陈英贤说,陶寺的文物“走”出山西,与河南二里头夏都博物馆、浙江良渚博物院联办展览,让全国观众看到“巍巍如天”的陶寺文明;印着龙盘图案的笔记本、观象台造型的书签等50多款文创产品,把4000年前的符号变成了年轻人书包里的“文化潮品”……

据襄汾县委书记刘春林介绍,自2017年立项起,陶寺国家考古遗址公园便锚定建设中华文明精神标识地、新时代国家考古遗址公园保护利用示范园的目标,巧妙串联遗址区与保护展示区。一直以来,陶寺遗址受到了中央及省市县等各级部门的关注和支持,省市县还成立专项工作专班,定期研究解决建设中的资金、土地问题,全力推动陶寺遗址保护开发利用进入快车道;中国社会科学院考古研究所、山西省文物局及山西考古研究院联合地方政府,全方位推动文物考古发掘、成果转化与价值传播;遗址博物馆内建文物库房、数据中心,正在建设的考古研究用房将为“大考古”提供高标准场所。

“今年6月,陶寺国家考古遗址公园入选第五批国家考古遗址公园,成为山西省唯一入选项目。我们要保护好、发掘好、利用好这一文物资源,真正让四千年文明‘活’在当下,为再现我国百万年人类史、一万年文化史、五千年文明史贡献襄汾力量。”刘春林的话,道出了陶寺国家考古遗址公园守护文明根脉、传承文化薪火的初心。

供稿:刘 江

排版:黄 敏

初审:黄 敏

复审:马 燕

终审:闫俊峰

版权所有©山西文化旅游网 ICP : 晋ICP备2021017959号 员工查询

全部评论0